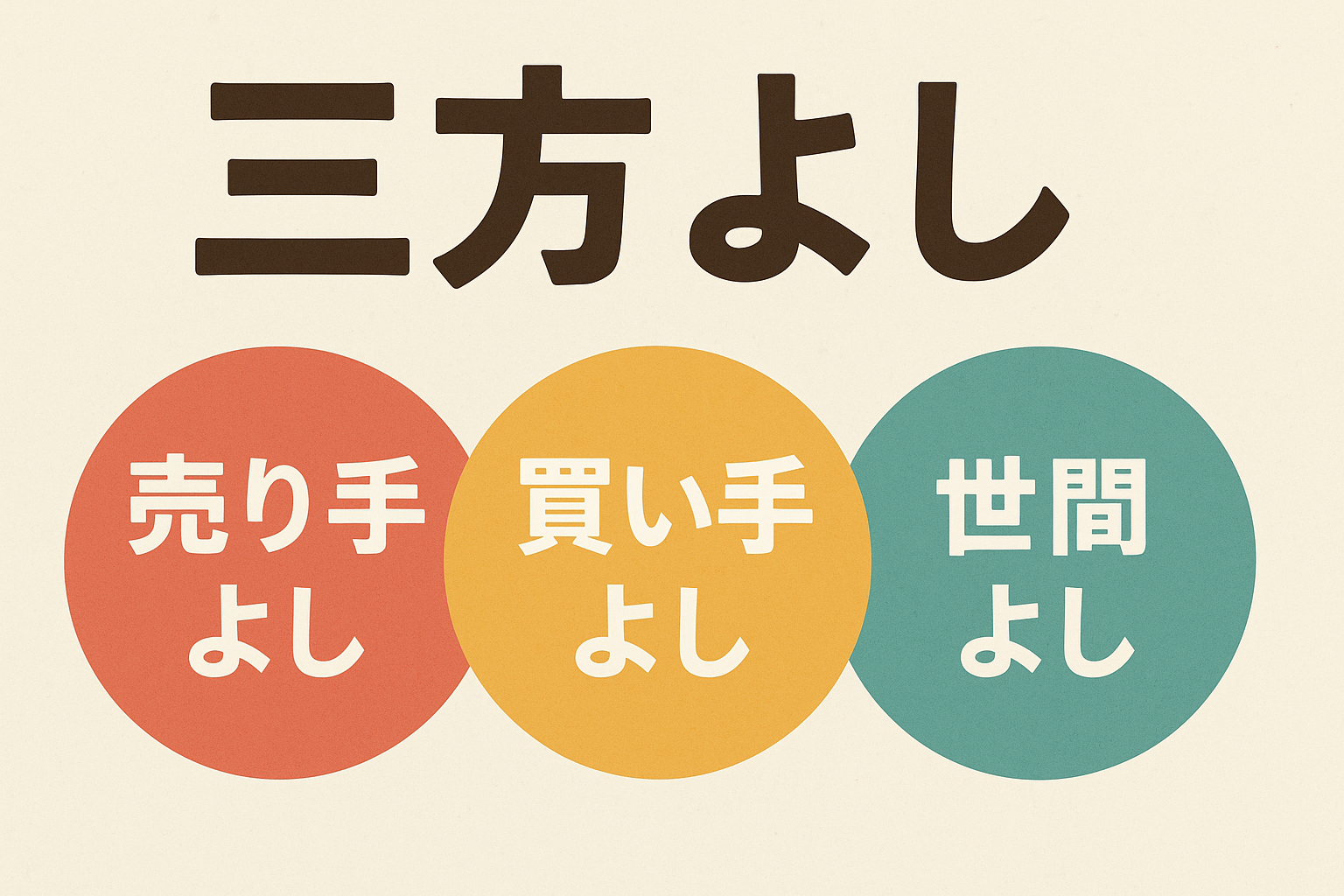

三方よしとは?近江商人に学ぶ普遍的な商売の哲学

「三方よし(さんぽうよし)」という言葉を聞いたことはありますか?

これは江戸時代から伝わる近江商人(おうみしょうにん)の経営哲学を表した言葉で、現代のビジネスでも注目され続けています。

商売というと「売り手が得をすること」を第一に考えがちですが、三方よしはそれだけではなく、売り手・買い手・社会の三者すべてに利益がある状態を理想としました。

この記事では、三方よしの意味や歴史的背景、現代ビジネスにどう活かせるかをわかりやすく解説します。

三方よしの意味

三方よしの「三方」とは次の3つを指します。

- 売り手よし

商人(売り手)に利益があること。商売を続けるためには当然必要です。 - 買い手よし

商品やサービスを買う人が満足すること。品質や価格に納得し、喜んで受け取れることが大切です。 - 世間よし

取引が社会全体にとっても良い影響を与えること。地域経済の発展や人々の暮らしの向上につながることです。

つまり「自分も得をして、相手も喜び、社会全体にも役立つ」。この三方を満たす商売が「三方よし」なのです。

近江商人と三方よしの歴史

三方よしは、近江国(現在の滋賀県)を拠点に活躍した「近江商人」の商いの心得として生まれました。

近江商人は江戸時代、日本各地を行商して生活必需品から高級品まで幅広く取り扱いました。地元を離れ、見知らぬ土地で商売を続けるには、信頼されることが何より大切だったのです。

「売り手の都合だけで高く売りつける」のでは長く続かず、買い手に喜ばれ、さらに地域の発展にも貢献することで初めて信用が築けました。

その経験則から生まれたのが「三方よし」という哲学だとされています。

現代における三方よしの意義

時代は変わっても、三方よしの考え方は多くの企業や個人にとって指針となっています。

企業経営において

単なる利益追求だけでは、顧客離れや社会からの批判につながります。CSR(企業の社会的責任)やサステナビリティが重視される今、「世間よし」を意識した経営が求められています。

マーケティングにおいて

消費者が安心して商品を選べるようにするためには「買い手よし」が欠かせません。口コミやリピート購入は顧客満足から生まれます。

個人の働き方において

自分の利益(給与ややりがい)だけでなく、顧客や仲間、社会にどう役立つかを意識すると、仕事のモチベーションが長続きします。

三方よしを実践するためのヒント

では、三方よしを現代の生活やビジネスに取り入れるにはどうすれば良いのでしょうか。

- 売り手よし:持続可能な利益を確保する

赤字では続かないため、適正な利益を確保することは不可欠です。 - 買い手よし:顧客視点を忘れない

「自分が買う側なら納得できるか」を常に考えると、自然と顧客満足度が高まります。 - 世間よし:社会的な意義を意識する

環境配慮や地域への貢献など、取引の背景にも価値を持たせることが大切です。

三方よしから派生した考え方

近年では、三方よしを広げて「四方よし」「五方よし」と表現することもあります。

- 四方よし:売り手・買い手・世間に加えて「未来よし」

- 五方よし:さらに「地球よし」や「社員よし」を加える

持続可能性や地球環境を考慮する考え方は、まさに現代版の三方よしといえるでしょう。

まとめ

三方よしとは、近江商人が大切にしてきた「売り手・買い手・世間」の三者にとって利益のある商いの哲学です。

- 売り手よし:商人に利益がある

- 買い手よし:顧客が満足する

- 世間よし:社会全体にとっても良い影響を与える

時代を超えて通用する考え方であり、現代のビジネスや生活にも活かせます。

利益だけを追い求めるのではなく、関わる人や社会全体を意識することが、結果として長期的な信頼と成功につながるのです。

参考リンク:

- 滋賀県観光情報「近江商人の哲学」

- 中小企業庁「CSR・サステナビリティに関する情報」

コメント