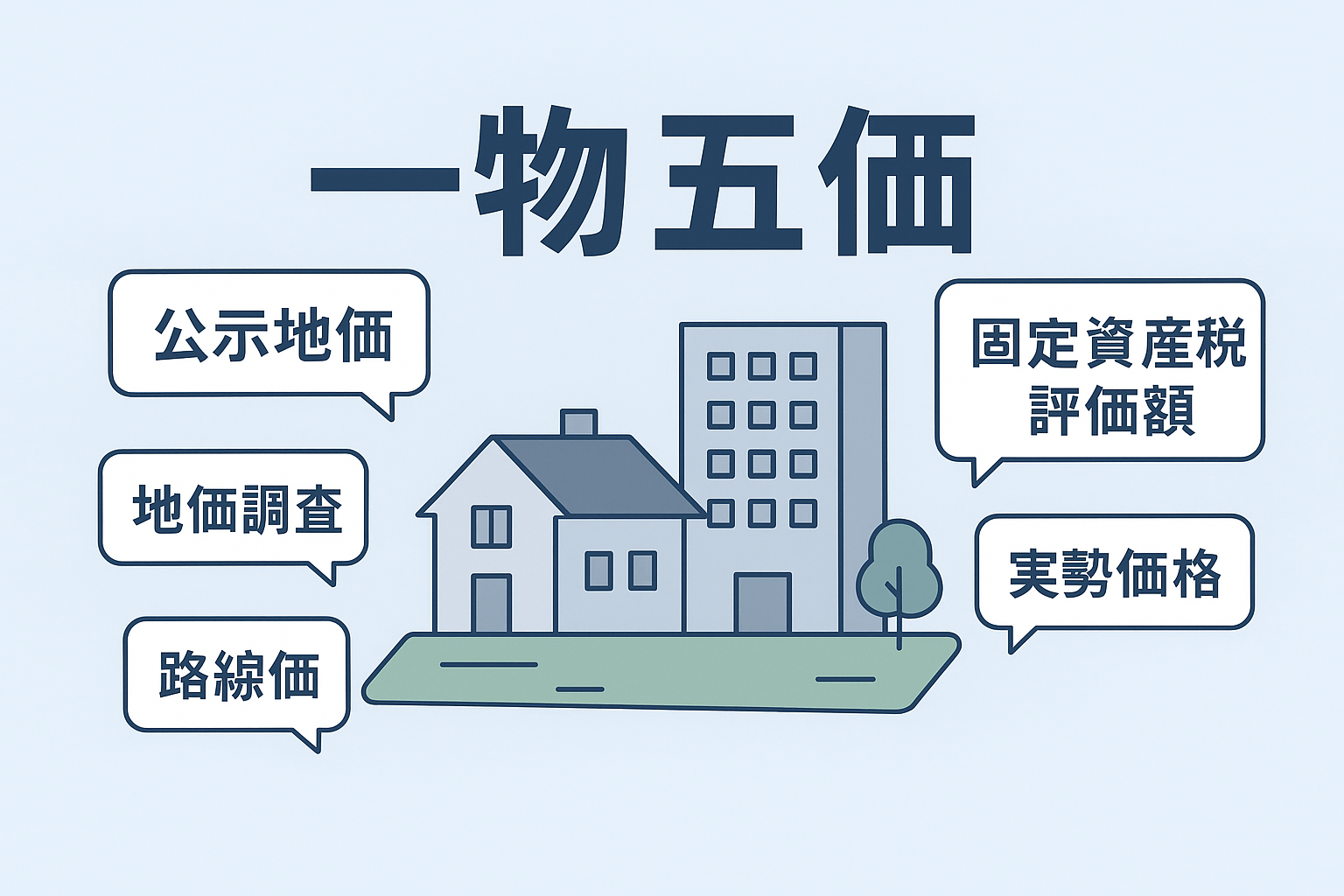

不動産の一物五価とは?同じ物件に5つの価格がある理由を分かりやすく解説

不動産を調べていると「一物五価(いちぶつごか)」という言葉を耳にすることがあります。これは、不動産には「たったひとつの正解の価格」があるわけではなく、評価する目的や立場によって複数の価格が存在するという考え方を表しています。

この記事では、不動産の世界でよく使われる「一物五価」について、それぞれの価格の意味や使われ方を分かりやすく解説します。

一物五価とは?

「一物五価」とは、同じ不動産に対して5種類の価格が存在するという考え方です。

土地や建物の価値は「市場での売買」や「税金の計算」、「相続や贈与」など、用途によって評価方法が変わります。そのため、一つの不動産に複数の異なる価格が存在しているのです。

代表的な5つは次の通りです。

- 公示価格(こうじかかく)

- 基準地価(きじゅんちか)

- 路線価(ろせんか)

- 固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)

- 実勢価格(じっせいかかく)

では、それぞれを順番に見ていきましょう。

1. 公示価格(こうじかかく)

公示価格は、国土交通省が毎年公表している土地の価格で、全国の標準的な地点を対象に調査されます。

公示価格は「一般的な土地取引の目安」として利用され、金融機関が融資の担保評価をする際や、不動産鑑定士が査定する際の参考にもなります。

おおむね「実勢価格の約9割程度」と言われ、売買の基準になりやすい価格です。

2. 基準地価(きじゅんちか)

基準地価は、各都道府県が毎年9月に公表する土地の価格です。

公示価格が1月1日時点の評価なのに対し、基準地価は7月1日時点の評価となるため、半年後の市場動向を反映しています。

公示価格と同じく一般の土地取引の目安として使われますが、調査主体が国か都道府県かという違いがあります。

3. 路線価(ろせんか)

路線価は、国税庁が毎年公表する価格で、相続税や贈与税の計算に使われます。

道路に面した1㎡あたりの評価額が定められており、その道路に接する土地の評価額は「路線価 × 面積」で求めることができます。

路線価は「公示価格のおよそ8割程度」に設定されることが多く、税務上の評価額として用いられます。

相続や贈与の際には、この路線価を基準にして税額が決まるため、不動産を持つ方にとって非常に重要な価格です。

4. 固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)

固定資産税評価額は、市町村が固定資産税や都市計画税を課税するために算定する価格です。

土地や建物を所有していると毎年固定資産税がかかりますが、その計算のもとになるのがこの評価額です。

一般的に「公示価格の7割程度」と言われ、実勢価格よりは低く算出されるのが特徴です。

5. 実勢価格(じっせいかかく)

実勢価格とは、実際に市場で取引されている価格のことです。

需要と供給によって決まり、景気や立地条件、近隣の開発状況などによって変動します。

もっとも現実に近い「今の売買価格」ですが、相続税や固定資産税の計算などには直接使われません。

あくまで市場で売買が成立する価格という点がポイントです。

5つの価格の関係性

おおまかに、不動産の「一物五価」は次のような関係にあると言われます。

- 実勢価格 … 一番高くなる傾向

- 公示価格 … 実勢価格の約9割

- 基準地価 … 公示価格とほぼ同程度

- 路線価 … 公示価格の約8割

- 固定資産税評価額 … 公示価格の約7割

もちろん地域や物件によって差がありますが、目安として覚えておくと役立ちます。

なぜ価格が複数あるのか?

不動産は、利用目的や評価主体によって価値が変わるからです。

- 売買をスムーズに行うため → 公示価格や基準地価

- 税金を公平に課すため → 路線価や固定資産税評価額

- 実際の取引 → 実勢価格

このように、誰の立場で何を目的にするかによって基準となる価格が異なるため、「一物五価」という仕組みが存在しているのです。

まとめ

不動産の「一物五価」とは、ひとつの土地や建物に対して次の5つの価格があるという考え方です。

- 公示価格(国土交通省が公表、取引の基準)

- 基準地価(都道府県が公表、半年後の指標)

- 路線価(国税庁が公表、相続税や贈与税の基準)

- 固定資産税評価額(市町村が決定、固定資産税の基準)

- 実勢価格(実際の市場価格)

不動産は同じ物件でも立場によって評価が変わるため、複数の価格が存在するのです。

不動産の購入や相続を考える際には、「どの価格が基準になっているのか」を理解しておくと、税金や取引の判断に役立ちます。

参考リンク:

- 国土交通省「地価公示」

- 国税庁「路線価図」

- 各自治体 固定資産税情報

コメント